前回の記事で、Raspberry Pi 3(以降ラズパイ)の画面を撮って載せたかったのですが、スクリーンショットの撮り方が分からなかったのでスマホのカメラで撮影したものをアップロードしていました。

しかしこれでは格好悪いし、なんといっても記事を読んでくださっているみなさんが見にくいと思いますので、ラズパイでスクリーンショットを撮る方法を調べました。今回はその方法を備忘録がてら記載します。

目次

Raspberry Pi(ラズパイ)でスクリーンショットを撮る方法

調べた限り、最も簡単な方法は”scrot“というコマンドを使う方法です。scrotをターミナルからインストールすれば使えるようになります。

scrotのインストール

ターミナルを開き、以下のコマンドを入力してインストールします。

sudo apt-get install scrot

これだけです。

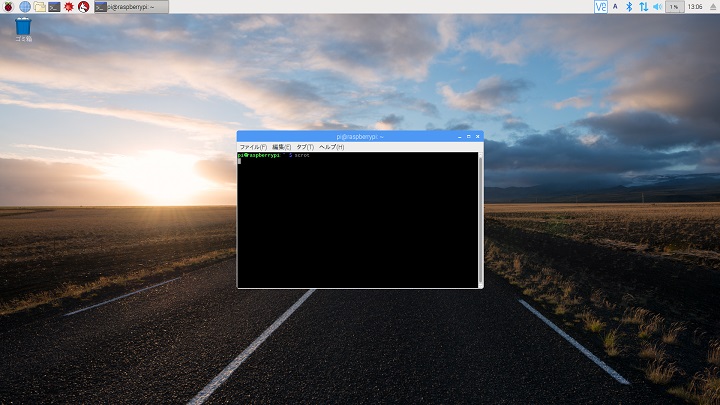

インストールが完了したら、同じくターミナルから”scrot”と打つだけでスクリーンショットが保存されるようになりますよ。

こんな感じです。簡単ですね!

スクリーンショットの保存先は、”/home/pi”フォルダの直下に、拡張子.pngの画像データとして格納されます。

他のスクリーンショットを撮る方法としては、ksnapshotというものやraspi2pngというものもあるようですが、scrotが一番簡単で早そうだったのでscrotを使うことにしました。

scrotのデメリット

scrotは残念ながらGUIがありません。(前述したksnapshotにはあります。)

よって毎回ターミナルからコマンド実行することに慣れてない人にとってはデメリットと言えます。ただこれは慣れればいいだけなので、慣れてしまえばデメリットに感じないかもしれませんね。

そして、scrotは普通に”scrot”とコマンドを打ってスクリーンショットを撮ると、上の画像のようにターミナルが含まれて撮影されてしまいます。

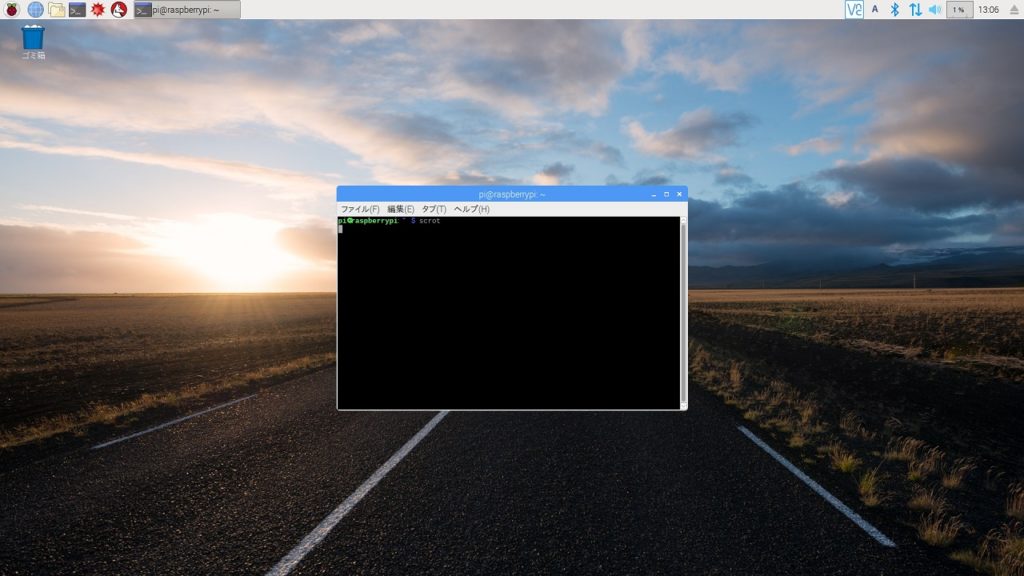

scrotには色々なオプションがあり、ターミナルを映したくない場合は”5秒後に遅延して撮影する”なんてことがオプションでできるようになっています。

scrot -d 5

ターミナルを映したくない場合はこのオプション(-d)を指定してターミナルを閉じてから撮影すればいいのですが、これを毎回指定しないといけないというのがデメリットに感じる人もいるかもしれませんね。

他のオプションの詳細は、”scrot -h”でヘルプが表示されますので、参照してみてください。

以上がラズパイでスクリーンショットを撮るための、scrotについての紹介でした。